«Мы, японцы, склонны проводить четкое различие между смутой и спокойствием. Но у русских другой менталитет. У них словно существует широкая «серая» зона между войной и миром, между смутой и спокойствием. Кажется, что у них нет ощущения совершенного мира или совершенного спокойствия.»Коидзуми Ю

Военный аналитик для газеты «Асахи»

Утром 24 февраля 2022 года мой телефон взорвался. Я едва успевала открывать сообщения. Список писавших был долог. В нем не было русских, что позднее стало для меня едва ли не большим потрясением, чем сама война, но в нем были имена всех моих иностранных друзей – и больше всего японских.

Японцы уже не одно десятилетие считают себя мирной страной. Самой мирной – даже Швейцария, по их мнению, уступает им в пацифизме. Сокрушительное поражение во Второй мировой войне перевернуло их настрой, нажав на главную черту – любовь к подчинению. Правила здесь соблюдаются четко, а когда их диктует победивший противник – охотно берегутся годами.

Настолько охотно, что страна и 60 лет спустя не имеет собственной армии, сохраняет почти нулевой бюджет на военный комплекс, зависит в вопросах обороны от США, а главное, искренне верит, что такая политика сделала их добрее.

Это удобно – получить новый, лучший образ себя, не раскаявшись, но подчинившись и решив, что, испытав страдание и подчинение, можно не называть вещи своими именами. Терять лицо страшно, этот страх универсален для всех, и как у нас, у русских, было «крепостное право», но не рабство; «победа» над татаро-монголами, но не естественный распад трехсотлетней империи; борьба с «никонианством», но не неприятие западного взгляда, ГУЛАГ, но не концлагеря; победа – действительно Победа – над фашизмом, но победа после многолетнего сближения с Гитлером, так и у японцев не было агрессии во Второй Мировой войне – но было «поражение», не было Нанкинской резни, но было «неверное освещение» фактов – и так далее.

Но как пружина не может быть все время сжатой, так и положение вещей неизбежно восстанавливает баланс. Однако как распрямившаяся пружина бьет сжимавшего ее наотмашь, так и история принимает нужную ей форму резко, больно, будто внезапным ударом.

Сейчас пружина распрямилась у нас, и хочется думать, что мы, поймав ее концы, не сожмем ее вновь, и интересно узнать, что думают об уже влетевших в перемены нас в Японии, где еще сохраняется статус кво, и где и у людей, и у культуры так много общего с нами – в том числе в любви к подчинению и молчанию.

Начало войны было шоком для всех – таким, что даже мирная и инертная Япония оживилась. Несколько недель война была главной темой не только в местных СМИ, но и в простых разговорах, бывших в тот период непривычно глубокими. По улицам ездили машины с громкоговорителями, транслировавшими порицание войны и России: и политики, и обыватели жарко обсуждали необходимость поправок в запрещающую иметь свою армию конституцию. Пора «мира» закончилась. Пришла пора вооружаться.

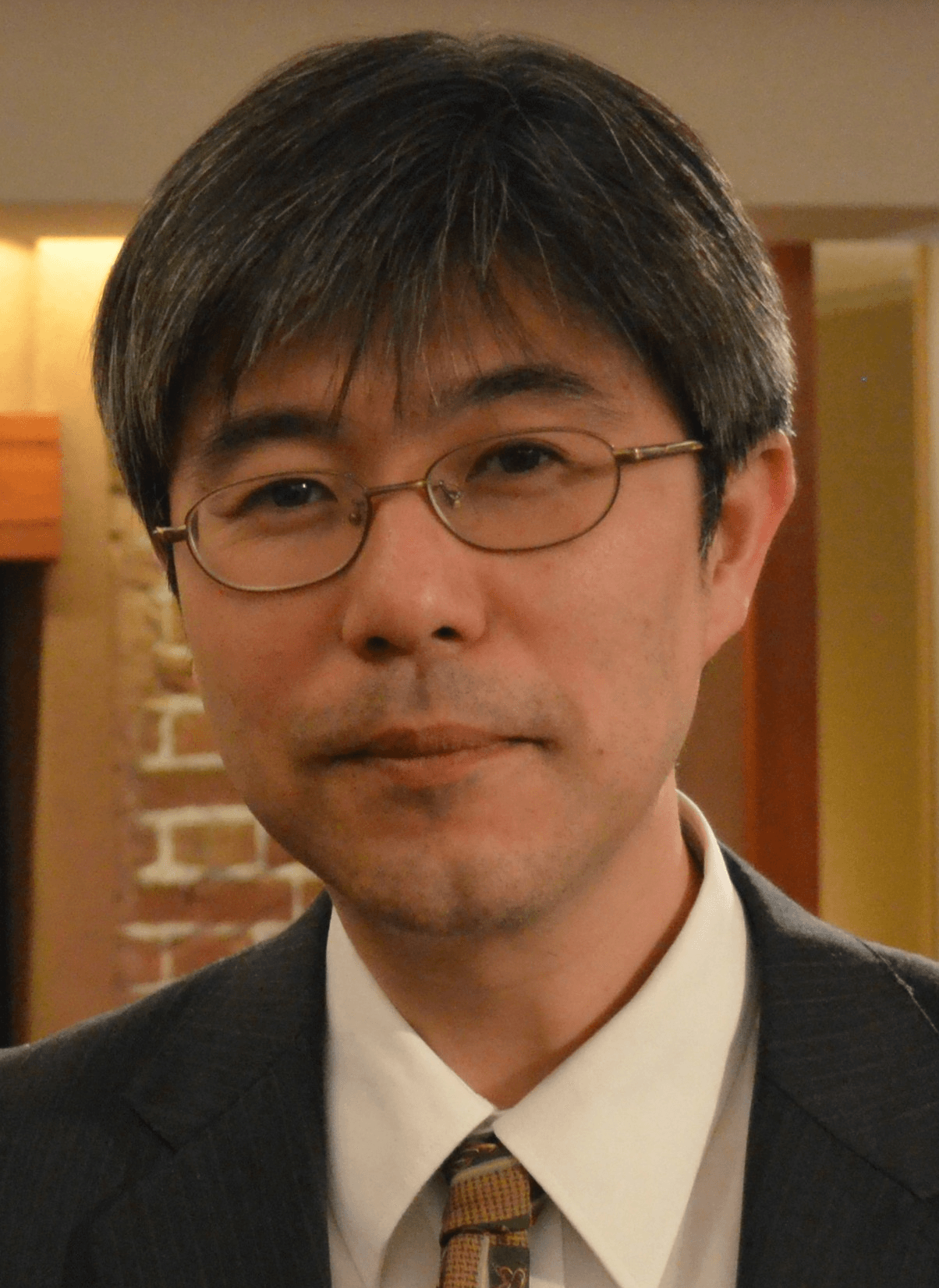

Акиёси Комаки, Журналист-политолог

Скриншот / grozny.tv

«Путин не признает Украину как независимую страну. Он открыто говорил, что Украине нужно равняться на следующую политике Кремля Беларусь. Украина для него – обманутая Западом часть России, которую нужно освободить от морока, что неизбежно наступит, если Запад в ней победит. Он действительно верит, что «освобождает» Украину.»

«Мировоззрение, не признающее суверенитет и территорию соседних государств и рассматривающее их как вассальные государства – анахронизм, напоминающий об империализме и возвращении Советского Союза.»

«Такой образ мыслей присущ не только Путину. Вне зависимости от отношения к войне, ощущение неестественности распада трех восточнославянских, близких по культуре и языку стран, восходящих к культуре «Киевской Руси», процветавшей некогда вокруг украинской столицы Киева, в России не редкость. Возможно, это и является одной из причин того, что быстрое сближение Украины с Западом не получило в России широкой поддержки.»

«Главная ошибка Путина заключается в том, что он уверен, что большинство украинцев не желает отделяться от России.»

«США, по мнению Путина, являются главным подстрекателем Украины к антироссийским настроениям. Путин испытывает параноидальный страх, что основная цель США – развалить Россию изнутри, и Украина – лишь база для этого.»

«Послужившие предлогом для начала войны расширение НАТО на Восток и защита русскоязычного населения являются лишь частью проблемы. А суть ее заключается в мировоззрении Путина, еще в 2019 году потрясшего мир заявлением, что «либеральная идея изжила себя» и в попытке навязать соседним странам силой оружия самодовлеющие ценности и исторические представления.»

«Даже если будет достигнуто перемирие, кризис не закончится, пока у руля будет подобный Путину, признающий лишь зависимую от России Украину, лидер.»Акиёси Комаки

«Страх самодовлеющего лидера», в оригинале «独善的な指導者が抱く恐怖»

«Путин не видит действительности. Да и разгляди он ее, признать свою ошибку ему невозможно. Поэтому война продолжается.Что же касается обычных россиян, то для большинства из них война – лишь события в телевизоре. Единственный момент, когда многие в России по-иному взглянули на войну, был во время мобилизации.»

«Путин не в силах посмотреть в глаза своей ошибке и продолжает цепляться за идею «войны за справедливость».

«Многим россиянам неприятен растущий отрыв Украины от России и они, похоже, согласны с нарративом Путина в том, что это заговор Запада. Однако это не значит, что они приветствуют войну в Украине с распростертыми объятиями.»

«Социальные волнения стали явно заметны в сентябре прошлого года, когда Путин отважился на объявление частичной мобилизации и гражданских стали принудительно отправлять на фронт.»

«Для жителей Москвы и больших городов война была лишь событием из телевизора. С началом мобилизации они впервые почувствовали, что война касается и их.»

«С окончанием мобилизации улеглись и волнения».«Власть контролирует цены на продовольствие и на жизнь простых людей война большого влияния не оказывает.»

«Пока пенсии не уменьшают, а государственным служащим не задерживают зарплату, маловероятно, что бездумно поддерживающее Путина большинство изменит свое мнение. А введенные против России санкции скорее настраивают россиян антизападно.»Акиёси Комаки

«Наступление на Киев. Путин по-прежнему непреклонен», в оригинале «キーウ攻略、なお固執するプーチン氏»

Это слова японского журналиста Комаки. Студентом он жил в Москве и учился в российском вузе. Закончив университет, он работал политическим обозревателем, специализирующимся на России и на Путине в частности. Специализирующимся настолько, что позднее он написал книгу о Путине, ставшую бестселлером в Японии.

Слушать и читать Комаки приятно – он так понимает наши менталитет и культуру, что порой кажется, что он русский. Очень образованный и неравнодушный русский. Господина Комаки нередко приглашают в качестве эксперта и на телевидение, и в газеты – что тоже приятно, ибо его взгляд на нас неизменно мягок. Он не осуждает. Он, как и мы, лишь хочет понять, почему все так происходит.

Интересны мысли Комаки о России, высказанные им в книге о Путине, написанной до войны.

Одна из них – о замене Путиным Дня согласия и примирения, праздновавшегося 7 ноября и введенного Ельциным взамен привычного дня Октябрьской революции, на День народного единства. Путин сменил не только названия, но и даты.

Комаки рассуждает так: если причина смены дат ясна – Путин как ненавидящий и намек на проявление воли народа и свержение власти старается стереть любую память о революции – то почему выбрана эта дата и это название, неочевидно.

7 ноября – дата большинству знакомая. День Великой Октябрьской революции. День утверждения народом своей власти. 4 ноября – день большинству незнакомый. Официально он теперь зовется «Днем народного единства» и отмечает формальную, не соответствующую истории дату изгнания польских интервентов из России и окончание Смутного времени.

В первом случае, 7 ноября, праздновалась победа демократии, позднее – мир и согласие. И то и другое несло в себе идею и предполагало, что у России был посыл как к своим гражданам, так и к внешнему миру. Она последовательно провозглашала важными то власть народа, то всеобщие мир и единство.

Но что же празднуется 4 ноября? Откинув официальную мишуру, можно сказать – победа России над Западом. Какая идея в этом празднике? Господин Комаки приходит к выводу, что никакой. Разве что идея войны России со всеми и ее неизбежной победы.

Эта мысль, высказанная Комаки задолго до войны, стала пророческой. Как может стать пророческой и его другая мысль, точнее, заканчивающий его книгу о Путине пассаж, в котором он с горечью описывает масштабные военные российско-китайские учения, проводившиеся странами совместно.

Икеда Ёсиро, Доцент Токийского университета

journal.asu.ru

Не так мягок доцент-славист крупнейшего японского университета – Токийского Университета. В своем интервью

японской газете «Асахи» в какие-то моменты он бьет наотмашь, и от обиды

хочется крикнуть ему про «станции утешения» и Нанкин, но, охолонув, с

ужасом понимаешь, что он прав.

«Знакомые с советской эпохой люди пропаганде не верят. Они знают, что телевизор врет. Они не «обмануты». Правда в том, что они с радостью принимают льющийся из СМИ нарратив, поскольку он соответствует тому, чего они тайно желают: после многолетнего унижения Западом, наконец-то появился президент, который смоет позор и возвратит страну к былому величию Советского Союза.»Икеда Ёсиро

«Россия – история сильной власти», в оригинале «ロシア、強権の歴史»

С этим невозможно не согласиться – у каждого из нас в окружении есть люди, и не только пожилые, войну одобряющие.

Об активно поддерживающих войну и их символе профессор говорит так: «В марте мой московский друг поделился со мной стихотворением, написанным нобелевским лауреатом по литературе Иосифом Бродским – «Письмо Генералу Z»

В 1968 году страны Варшавского договора под предводительством Советского Союза подавили демократическое восстание в Чехословакии. Стихотворение Бродского – ответ на это событие. Оно написано в форме донесения от солдата с передовой, начинаясь с «Война, Ваша Светлость, пустая игра», и продолжаясь пронзительным «Генерал! Мы так долго сидим в грязи, что король червей загодя ликует». Стихотворению более 50 лет, но оно показывает как безумие текущей войны, так и наводит на ассоциации с нынешним символом «Z».»

Жаль, что друг доцента не упомянул Башлачева, почти каждый текст которого – предчувствие происходящего:

Мы — выродки крыс. Мы — пасынки птиц.

И каждый на треть — патрон.

Сиди и смотри, как ядерный принц

Несет свою плеть на трон.

«Горький опыт кровавых революций и войн научил европейцев ценить человеческую жизнь и права человека. Но в России этого не произошло. Российская история повторяется: поддержание строя чудовищно сильной властью неизменно остается важнее личности.Как после Революции Коммунистическая партия контролировала человека, так и сейчас, после распада Союза, объединивший страну путинский режим вместо того, чтобы разбираться в убийствах оппозиционных лидеров и журналистов, использует их (убийства) как молчаливую угрозу. Отсутствие понимания ценности человеческой жизни неизбежно отражается на человеке, в том числе и на его поведении на поле боя», – это было сказано господином Икеда в ответ на вопрос журналиста о причинах невероятной жестокости русских.

Оба, и ученый, и журналист, не оспаривали факт жестокости – они лишь искали его причины. Мне, выросшей в культуре нации-«освободителя» и носителя тонкой «русской души», не то что принять, прочесть это было дико. Эти слова поразили меня больше, чем чтение новостной ленты – почему-то восприятие совершенного им поступка другими для человека важнее, чем сам поступок.

Особенно дикими слова казались в свете того, что исходили они от японцев – я вспомнила отряд 731 (японские военные, ставившие эксперименты на людях – ред.) и готовилась вспоминать еще, как на ум пришло другое – статья Горького «О русском крестьянстве» от 1922 года, страницы из «Несвоевременных мыслей» и тон «Отрочества» его же авторства – пожалуй, никакой другой автор так не знал и не понимал нашей жестокой русской сути.

Мы привыкли воспринимать себя через высокую призму Толстого и высокомерную Достоевского – да, мы пьяные и бесшабашные, но глубокие и альтруистичные, способные понять недоступное – саму жизненную суть. Но Горький показал нас без полировки благочестия, сказав, что мы жестокие и не умеем жить, и не любим, когда живут другие (за что и был судим – «Горький злой человек. ...У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А Бог у него – урод» – Толстой о Горьком). О той же поразительной жестокости говорили и Андрей Платонов, и Анатолий Кузнецов, но помнить и примерять на себя Толстого легче.

Как ни тяжелы были эти слова о нас, я вынуждена с ними согласиться. Люди не признают своих недостатков, но с готовностью замечают их в других. Я с презрением думала о непризнании японцами своих зверств, но вдруг поняла, что проецирую на японцев себя, свою культуру – то, что я боюсь признать в себе, я радостно замечаю в них. Но если я вижу это в других, значит, это есть и во мне.

Я признавала, что в России не ценят человеческую жизнь, но не могла принять следующий из этого вывод: жестокость – часть нашей культуры. Но спасительная параллель – то, что об этом говорили люди, которые, как считала я, не признают жестокости своей культуры, доказала мне, что на самом деле не признаю ее (жестокости) в себе я.

На вопрос о будущем России доцент говорит о необходимости социального и экономического обновления, которые должны последовать за прекращением войны, но добавляет, что российская соборность «может вновь выйти на первый план как идеология социального переосмысления. Этот дух пронесся через всю Россию от царского режима до Советского Союза. Он находится в иной фазе, чем западная современная мысль, которая основана на уважении прав человека и неприкосновенности частной собственности», определяя соборность как «идею гармонизации общества путем интеграции индивидуума в коллектив» и «русскую православную концепцию религиозной и духовной общности, которая тем не менее перекликалась и с духом Советского Союза, отвергавшего религию», – иными словами, перемены на горизонте, но на пути к ним мы можем свалиться в привычные коллективизм и отрицание индивидуальности и ценности человеческой жизни.

Интересны мысли Икеды и о причинах такого развития России – он связывает наш «особый путь» с огромными размерами, многонациональностью и, как следствие, мультикультурностью нашей страны: «иностранные исследователи склонны ассоциировать огромную территорию и многонациональное, многоконфессиональное население с силовым правлением», подразумевая, что в таких условиях в России демократия невозможна, и добавляет, что российские ученые склонны отрицать такую связь: «Однако новое поколение российских исследователей отвергает эту идею», потому что «в России с революционного периода существует как неиссякаемый подземный источник попыток укоренить в стране демократию западного образца, так и сопротивления этим попыткам. Это, как и некоторые другие факторы, и сформировало оппозицию войне внутри России. Поэтому я понимаю, почему россияне не хотят верить, что демократия в их стране невозможна.»

Мысль о невозможности сосуществования масштаба и демократии кажется убедительной, тем паче она перекликается как с идеями российского философа и культуролога Георгия Гачева, увязывавшего географию страны с формированием ее культуры и дальнейшим течением ее истории, убеждениями многих западных и восточных философов, так и со словами самого Толстого, не верившего в возможность демократии в России - «на тысячи квадратных верст, с нашими зажорами, метелями... ...наши учреждения и все это – похоже на березки, которые мы натыкали, как в Троицын день, для того, чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки!»

Но заканчивает доцент интервью на оптимистичной ноте, признавая силу и красоту русского духа, (в которые уже и самим страшно верить): «Мне приходится признать, что я недооценивал жестокий характер путинского режима. Однако когда я вижу, что говорят и как себя ведут выступающие против вторжения россияне в «путинской» России, которые буквально рискуют жизнью, поступая так в нынешних условиях, мне вспоминается сила и глубина российской культуры, и я радуюсь, что выбрал Россию в качестве объекта исследования. Благодаря им я острее чувствую, что должен делать все, что в моих силах».

Коидзуми Ю, Военный аналитик

В своей заметке для японской газеты «Асахи» (в распоряжении редакции имеется печатный вариант статьи – ред.) он пишет: «Мы, японцы, склонны проводить четкое различие между смутой и спокойствием. Но у русских другой менталитет. У них как будто существует широкая «серая» зона между войной и миром, между смутой и спокойствием. Кажется, что у них нет ощущения совершенного мира или совершенного спокойствия.

В "Бесах" Достоевского жизнь многих главных героев заканчивается трагически. Когда я ее (книгу) читаю, то возникает сильное ощущение полнейшей непредсказуемости жизни. Даже в обычной жизни русский постоянно чувствует «тонкое беспокойство». Когда я жил в Москве, то видел, что в автомагазинах продаются бейсбольные биты. «А-а-а, даже так!» – подумал я. Мячи-то они не продают. Биту убирают в багажник как предмет на всякий непредвиденный случай. Биты неплохо продаются».

Эти слова не лишены правды. Мы, действительно, живем в войне, продолжая при этом привычную мирную жизнь – что это. как не настоящая «серая» зона? Ни там и ни тут, но посреди. В серости и молчании.

Обыватель, не связанный с Россией или политикой, высказывается проще.

Хосака Кадзуо, Пенсионер

«В России сильна пропаганда. А пожилым больше неоткуда узнать о происходящем, кроме как из телевизора. А молодые... Свободы слова нет, за любой протест сажают. Я бы тоже сидел и молчал», – так ответил мне мой старинный друг, 70-летний пенсионер, юрист Хосака Казуо, когда ошарашенная реакцией на войну моих российских друзей и родных я сказала ему, что не могу в такое безразличие, а в худших случаях – и принятие, поверить. Он следит за новостями и хорошо образован. На первый взгляд, в его словах есть сочувствие нам, россиянам, но, копнув глубже, чувствуешь, что в них есть то же тайное если не презрение, то чувство скрытого превосходства, которое некогда русская и душевная я чувствовала к жестоким и японским им: «Японцы мирная нация. У нас нет даже своей армии. У нас такое в принципе невозможно. А вы привыкли столетиями воевать. Вам это проще».

К новостям о мобилизации сочувствия было больше, потому что звучала четкая тематика приказа, неизбежность подчинения которому японцам понятна.

– Что ж поделать? Ему

приказали. Человек понимает, что это его судьба и выбора нет. Что ему

еще остается? Бежать? Но каждый ли сможет? Я бы не смог. К тому же в

стране останутся его близкие.

– То есть вы бы пошли?

Пауза.

– Но ведь у меня не было бы выбора. Это такая судьбаДиалог все с тем же пенсионером-юристом.

Простые японцы, с законами не знакомые и историей не увлекающиеся, в общем осуждая агрессию («Это преступление.», «В наше время такое средневековое разрешение недоразумений! Непостижимо!»), смотрят на все через призму последствий лично для них: «билеты в Европу подорожали», «цены на продукты поднялись» – и войной не интересуются.

Молодежь о войне будто не слышала вообще – теперь все студенты знают, что есть Россия и что в ней говорят по-русски, а не по-английски, как многие раньше думали (это не шутка), но как она началась и как протекает – для них далеко и безынтересно.

Сейчас градус возбуждения снизился. Война по-прежнему вылетает на первые полосы газет, но в случаях незаурядных – как например при неудавшемся марш-броске Пригожина. В остальное время о ней не помнят. К ней привыкли. Что естественно – как умудряются ее не замечать многие живущие в России, так тем более она лишь заголовки новостей и для живущих здесь, в Японии.

Хочется верить, что мы всколыхнем к себе интерес вновь – но уже другими новостями. Что мы прорвем привычную нам серость и окажемся, наконец, на красочной стороне. Хотелось бы, чтобы на светлой. Ведь если для чего-то эта война нам и нужна, то для нашего обновления.